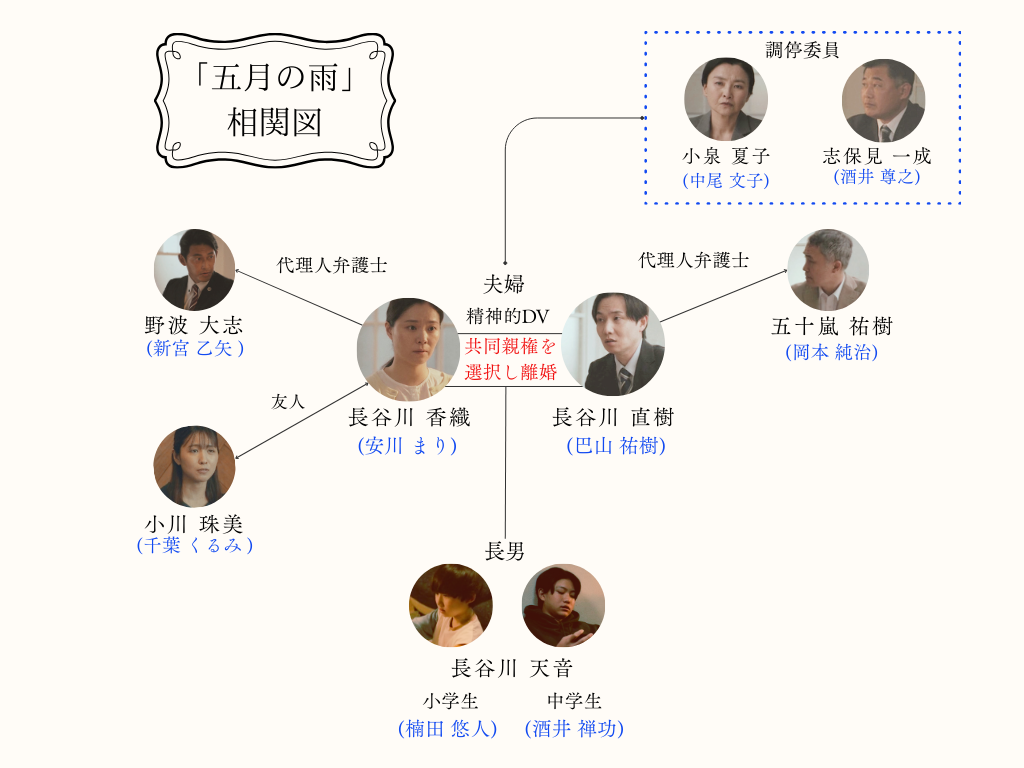

ストーリー

家庭内で起こる静かな暴力。

第三者に透明化される被害。

そして離婚後も続く支配。

それは、まるで“見えない鎖”のように親子を追い詰めていく。

果たしてこの鎖を断ち切る方法はあるのか。

離婚後共同親権導入後の未来をドラマで再現、そして実際に離婚後に起きている凄惨な事件、DV被害当事者の声、弁護士への取材から離婚後共同親権の問題点を読み解いていく。

自主上映をご希望の方へ

ちょっと待って共同親権ネットワークでは、離婚後共同親権の問題を広く社会に知ってもらうため、自主上映会を開催してくださる団体を募集しております。

※誠に申し訳ございませんが、現在劇場公開を控えておりますため首都圏での自主上映の受付は休止しております。

DVDまたはブルーレイを1週間3万円で貸出いたします。詳しくは下記の「『五月の雨』自主上映会 主催者向けご案内」をご確認のうえ、自主上映会を企画・開催していただける場合は「主催者用申し込みフォーム」にてお申し込みください。

主催者向けご案内主催者用申し込みフォーム